|

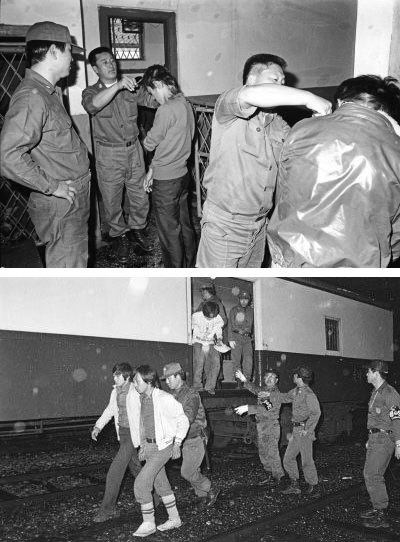

신체의 자유조차도 국가에서 규격화하고 제약하던 시절이 있었다.

1976년 8월2일, 공안 완장을 찬 경찰들이 서울 청량리역에서 장발 단속을 하고 있다. 경범죄 처벌법에 따라 미니스커트와 장발이 적발되면 현장에서 바리캉과 가위로 머리카락이 잘려 나갔다. 미니스커트는 1967년에 미국에서 활동 중이던 가수 윤복희가 귀국하면서 입고 와 국민에게 큰 반향을 일으켰다. 1969년 클리프 리처드 등 외국 가수들의 내한 공연 후 장발 바람이 불었다. 박정희 유신정권 1973년 2월 '경범죄 처벌법' 개정 과도한 노출 비롯해 장발 남자 처벌 대상으로 명시 경찰 가위·30㎝ 자 휴대하고 단속…현장서 머리 깎여 당시 청년들 문화코드·신체의 자유조차 국가가 제약 외국 가수 공연무대에 여성 팬들이 속옷과 손수건을 던져 여론의 질타를 받자 자연스럽게 퇴폐행위 단속으로 이어졌다. 미국의 히피들이 기성 세대에 대한 저항의 표시로 입었던 청바지는 우리나라에 팝송과 함께 들어와 대학생의 유니폼이 됐다. 각종 금지와 통제로 국민을 탄압하던 유신정권 아래에서 청바지와 미니스커트, 장발은 자유를 만끽하고픈 젊은이들의 저항의식이었다. 통기타, 생맥주, 청바지는 1970년대 청년문화를 읽는 문화 코드였다. 재건복, 간소복을 들먹이며 국민의 옷을 통제하려 했던 박정희 정권은 이런 젊은이들의 문화를 두고만 보지 않았다. 미풍양속을 보호한다는 명분으로 두발과 복장까지 제약을 가하고 길거리를 지나가는 사람들의 차림새를 단속하기 시작했다. 1961년 박정희 유신정권은 1973년 2월8일 개정된 '경범죄 처벌법'에 신체의 과도 노출, 안까지 투시되는 옷을 착용하는 행위와 성별을 알아볼 수 없을 정도의 장발을 한 남자를 처벌 대상으로 명시했다. 따라서 귀를 덮을 정도의 머리카락이나 파마를 한 경우와 무릎 위 17㎝ 이상인 미니스커트 입은 사람을 단속했다. 당시 경찰은 가위와 30㎝ 자를 휴대하고 다니면서 장발과 미니스커트를 단속했다. 경찰이 길거리에 쪼그리고 앉아 미니스커트를 입은 여성들의 무릎에서부터 치마 끝까지의 길이를 재는 웃지 못 할 풍경이 생겨났다. 1973년 첫해 장발 단속에 걸린 사람이 1만2,000여명이 넘었고 그들은 단속 현장에서 머리카락을 깎였다. 장발을 단속하는 경찰이 부르면 바로 돌아서서 튀고 제발 다시는 부르지 말라는 애원(?)이 담긴 송창식의 노래 '왜 불러'가 유행하자 당국에선 금지곡 탄압으로 맞섰다. 당시 주말 기타를 메고 교외로 나가는 젊은이들은 '풍기문란'을 방지하기 위해 청량리역에다 기타를 맡겨 놓게 하고 열차를 타야 했다. 하지만 젊은이들의 머리 모양과 옷을 법으로 통제하려는 정부의 조치는 효과를 거두지 못했다. 1980년에 가서야 장발과 치마 길이를 단속하는 법이 사라졌다. 개인의 머리카락을 국가에서 단속하는 것은 자유민주주의 국가에서는 있을 수 없는 일이다. 당시는 국가가 개인의 자유권을 억압해 범죄자를 양성하던 시대였다. 김남덕·오석기기자 |