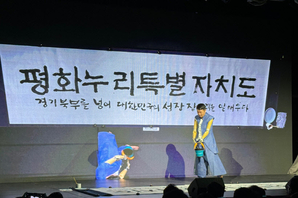

동해안 제1의 무역항으로서

석탄과 시멘트 실어 나르랴

전국서 몰려든 선원들 엉켜

요정·백화점은 문전성시

그 당시 추억들은 아스라이

논골의 담길 벽화로 전해져

지금은 대표적인 관광지로

낭만 가득 한국의 ‘산토리니'

동해 묵호항 주변은 과거와 현재의 흔적들을 한꺼번에 담아 놓은 타임캡슐 같은 곳이다. 마을을 둘러보면 우리 삶의 흔적들이 가득 담긴 기억, 추억의 퍼즐 조각들을 꿰어 맞출 수 있는 단서들이 곳곳에 숨겨져 있기 때문이다.

그래서 묵호항 주변을 이러구러 거닐다 보면 나도 모르게 그때 그 역사의 한 장면 속으로 스르륵 스며든 것 같은 기분을 오래도록 느낄 수 있다. 누구든 좁다란 언덕길을 타고 직접 발품을 팔아야 한다. 아쉽게도(?) 빠르게 한번 휙 하고 둘러보는 게 아예 힘든 곳이다. 제대로 이곳을 즐길 수 있으려면 말이다. 묵호등대에 오르는 길(오름길), ‘논골담길', 그 주변 이야기다.

바다와 달동네 조합이 왠지 어색하기는 하지만 묵호항은 이질적인 이 두 장소가 찰떡같이 어우러진 곳이다. 덕분에 낭만을 한가득 담은 한국의 ‘산토리니'라는 별칭을 얻고 있기는 하지만 일제강점기로 거슬러 올라가는 이곳의 역사 안에서는 그 당시 사람들이 어쩌면 삶으로 담담히 받아들였을지 모를 삶의 팍팍함이 고스란히 배어 있다.

지금이야 강원도를 대표하는 전국적인 관광지로 한손에 꼽히는 곳이 됐지만 그 시절 묵호항은 전형적인 산업항, 무역항의 모습을 띠고 있었다. 물론 그 시작은 작은 어촌마을이었겠지만 일제가 약탈한 온갖 자원이 거치는 복잡한 항구로 모습이 변하면서 ‘고즈넉'은 사라지고 ‘북적'이 익숙한 곳으로 변신에 변신을 거듭한다. 1936년부터 삼척지역 일대의 무연탄을 실어 나르던 작은 항구 묵호항은 1941년 국제무역항으로 몸집이 커지더니 1976년에 이르러 대규모 확장공사를 통해 석탄 하역시설과 부두, 방파제 등의 보강이 이뤄졌다(동해시 동해관광 홈페이지·https://www.dh.go.kr/tour 참고). 당시만 해도 국내 최대 규모의 무연탄·시멘트 수출항으로 이름을 날리던 묵호항은 동해항 개항(1979년)과 함께 그 역할이 조금씩 줄어들기 시작했다.

원경(遠景)으로 잡은 1974년 묵호항의 모습(사진 ①)이다. 군데군데 큰 건물들이 보이는 가운데 민둥산 위로 빼곡하게 집들이 들어선 모습이 이채롭게 다가온다. 항구 한쪽에는 공사가 진행되고 있는 듯한 장면도 찍혀 있고, 자세히 보면 산 정상 쪽에 흰 등대(묵호등대)가 희미하지만 삐쭉 솟아난 모습도 포착돼 있다. 1970년대 묵호항은 그야말로 유행의 첨단을 달리던 곳이었다. 고기 잡는 것 이외에도 석탄을 나르고 시멘트를 나르기 시작하니 사람들이 모여들기 시작했고, 사람들이 모여드니 술집과 상점들에 그들의 발길이 끊이지 않은 것은 어찌 보면 당연한 일이었다. 논골담길 초입, 묵호동을 소개하는 푯말에 쓰인 이야기를 빌리자면 그 당시 묵호의 모습은 이랬다. “묵호는 유행의 첨단도시, 술과 바람의 도시, 동해안 제1의 무역항으로서 석탄과 시멘트를 실어 나르기 위해 전국에서 몰려든 회주와 선원, 지역주민들이 한데 엉켜 요정과 백화점이 문전성시를 이루는 유행의 첨단 도시가 되었고…(후략)” 당시 묵호항의 상황이 이러했으니 호황을 누리던 시절 탄광촌을 표현할 때 쓰곤 하는 강아지도 만원권 지폐를 물고 다녔다는 우스갯소리가 이 곳에서도 별다른 거부감 없이 통용되고 있다. 실제 논골담길의 벽화에는 강아지가 돈을 물고 있는 모습들을 여러 곳에서 확인할 수 있다.

이러한 흥청거림 속에서도 분명 생활은 이어 가야 했기 때문에 고단한 삶은 항구에서 달동네로 이어지고 또 이어졌다. 사람들은 높고 낮은 경사의 좁다란 골목길(사진 ②)을 걸으며 그렇게 그 시절을 살아갔다. 명태를 지게에 싣고 언덕 위 덕장으로 옮기던 사람들, 항구에 일을 하러 바쁜 걸음을 재촉하는 사람들의 스침이 사진 위에 오버랩된다. 해산물이 쌓인 지게 사이로 흘러내린 바닷물이 모이고 그 위에 날아든 석탄가루가 엉키면서 지저분해진 골목길을 깨끗하게 하기 위해 물을 뿌려 늘 골목길은 질척거렸다고 한다. 그래선지 사진 속 골목길은 온통 빙판이다. 이렇게 논처럼 질퍽거리던 길이었기 때문에 우리가 부르는 논골이라는 이름이 붙었다고 전해진다. 아무튼 이제 그 당시 추억들은 논골의 담길에 그려 넣은 벽화로 전해지며 아스라한 추억들을 선명하게 붙들고 있다.

오석기기자 sgtoh@kwnews.co.kr