“시작(詩作)은 ‘머리’로 하는 것이 아니고 ‘심장’으로 하는 것도 아니고 ‘몸’으로 하는 것이다.

‘온몸’으로 밀고 나가는 것이다. 정확하게 말하자면, 온몸으로 동시에 밀고 나가는 것이다.”(‘시여, 침을 뱉어라’ 중에서)

김수영 시인을 떠올릴 때면 떠오르는 문구다. 그것에는 시인의 시적 지향이 집약돼 있다. 마치 시인이 살아 세상을 향해 외치는 목소리 같다.

요즘 시인들은 ‘머리’로 시를 쓰는 이들이 많다. 또 어떤 이들은 ‘심장’의 울림으로 쓰기도 한다. 머리는 관념과 현학에 사로잡히기 쉽다. 자칫 이상에 빠져 현실을 간과하기 십상이다. 심장은 너무 뜨거운 나머지 감정적인데다 무모하다.

그러나 몸은 정직하다. 몸은 있는 그대로의 실존과 실체다. 잔꾀를 부리거나 오만하지 않는다. 단호하다. 우리 몸은 존재 그 자체이며 스스로를 증명하는 그 무엇이다. 김수영이 시는 ‘몸’으로 하는 것이라고 말한 것은 그 때문이 아닐지.

김수영 시인은 올해 탄생 100주년을 맞았다. 역사적 관점에서 1세기는 매우 의미가 깊다. 지나온 100년과 다가올 100년의 경계선이기 때문이다. 다가올 100년에도 김수영 시인은 여전히 한국문학사에 빛나는 어느 지점에 자리할 것이다.

지난 1세기를 포함해 아니 한국 현대시문학을 아울러 김수영의 존재감은 만만치 않다. 김소월, 백석, 정지용 등의 시인들과 어깨를 나란히 할 수 있는 시인이다. 앞서 거론한 시들은 물론 하나의 장르나 다름없다. 그런 관점에서 참여와 현실의 미학을 김수영만큼 단아하면서도 날카롭게 풀어낸 이는 없다.

지난 2013년 11월 개관한 김수영문학관은 시인의 시혼이 살아 숨 쉬는 곳이다. 서울시 도봉구가 방학3동 문화센터 건물을 리모델링했으며 인근에는 다양한 문화 공간이 자리한다. 인근에는 600년 동안 마르지 않고 흐른다는 원당샘 공원을 비롯해 도봉산으로 이어지는 북한산 둘레길이 있다.

당시 문학관 조성을 위한 추진위원회가 꾸려졌고 유족으로부터 소장유품을 기증받았다. 대표 자유시인인 김수영 시인을 기리고 작품 세계를 조망할 수 있는 문학관 조성은 그를 아끼는 많은 문인들의 바람이었다.

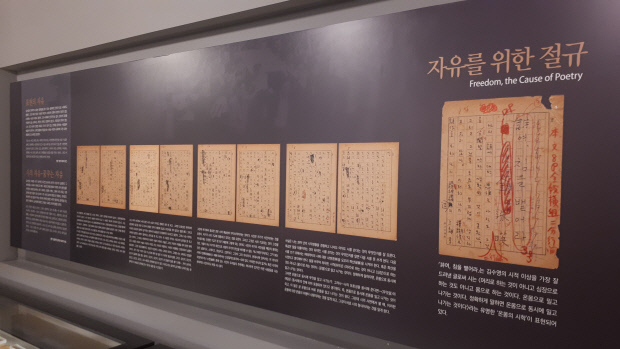

문학관 1층은 시와 평론 중심의 전시실이 마련돼 있다. 김수영의 연보 외에도 6·25, 4·19혁명, 5·16 군사정변 등을 겪으며 사유했던 시인의 작품이 주를 이룬다. 2층은 김수영 시인의 시 안에 투영된 삶의 궤적 등을 엿볼 수 있는 자료 위주로 구성돼 있다.

3층과 4층은 각각 도서관과 강당이 자리한다. 이곳에선 독서를 할 수 있고 강연을 비롯해 다양한 문화행사가 치러진다.

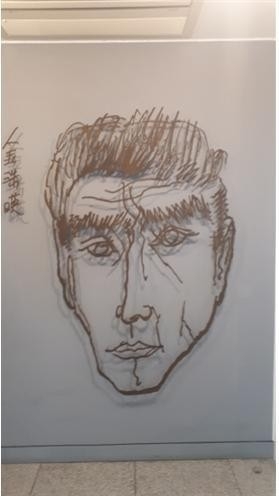

눈에 띄는 것은 건물 외벽에 나무로 형상화한 ‘金洙暎문학관’이라는 조형물이다. 모던함과 이지적, 강인하면서도 나무 특유의 부드러움이 깃들어 있다. 그의 시가 주는 이미지와 닮았다. 조금 멀찍이 떨어져서도 시인의 시 세계가 응결된 문학관이라는 사실을 단번에 알 수 있다.

김수영은 1921년 11월 27일 서울에서 8남매 장남으로 태어났다. 일제강점기 그는 연극을 통해 문학적 자양분을 얻었다. 그러나 1940년 발발한 6·25는 그의 삶에 어두운 그림자를 드리운다. 영어강사였던 그는 의용군에 강제 징집을 당한다. 가까스로 탈출하지만 얼마 후 체포를 당해, 거제도 포로수용소에 수용된다. 문학적 감수성이 예민하고 자유에 대한 열망이 강했던 그에게는 고통의 시간이었다. 얼마 후 석방이 되지만 수용소에서의 체험은 자유를 갈망하는 기제로 작용한다.

푸른 하늘을 제압하는

노고지리가 자유로웠다고

부러워하던

어느 시인의 말은 수정되어야 한다

자유를 위해서

비상하여본 일이 있는

사람이면 알지

노고지리가 무엇을 보고

노래하는가를

어째서 자유에게는

피의 냄새가 섞여 있는가를

혁명은 왜 고독한 것인가를

혁명은

왜 고독해야 하는 것인가를

(‘푸른 하늘을’)

김수영의 대표시 ‘푸른 하늘을’ 읊조리다 보면 절로 자유를 사유하게 된다. 김수영은 이승만 정부의 부패와 독재, 3·15 부정선거, 4·19를 거치며 더더욱 자유의지를 추구한다. 특히 4월 혁명이 5·16 군사쿠테타로 실패로 돌아가자 한때 실의에 빠지기도 한다. 그럴수록 그는 모든 억압과 압제에 맞서 온몸으로 자유를 향해 나아간다.

안타깝게도 그는 1968년 불의의 교통사고로 세상을 떠난다. 당대를 대표하는 모더니스트이자 참여시인의 행보는 거기서 멈추고 만다. 만약 그가 더 오래 생존했다면 우리의 시문학은 한결 풍부해지고 역동적이었을 것이다. 김윤배는 ‘김수영 시학’(국학자료원)에서 “김수영의 시는 그가 역사적 현장을 뚫고 나간 체험의 시편들로 가열성을 특징으로 한다”고 평한다.

문학관에는 ‘풀’을 모티브로 한 공간이 마련돼 있다. 또 다른 대표작 ‘풀’은 마치 내부에서 자라나는 것처럼 무성하고 생명력이 넘친다. 바람에 흔들리며 부대낄 때, 그것은 살아 꿈틀대는 이땅의 모든 무명한 이들의 외침이자 호흡처럼 느껴진다. 역사의식이 남다르고 강직했던 김수영에게 풀은 참 민중의 표상이었을지 모른다.

비바람에 흔들려도 결코 꺾이지 않는 시인 김수영의 시혼을 그렇게 만난다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr