|

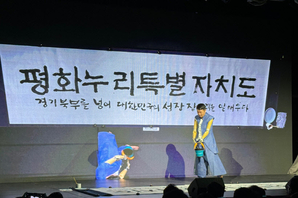

도시에 스며든 피난민들

아픈 세월의 흔적들 담겨 … 초입에 자리잡은 대폿집 소시민 고단한 하루 달래 12월이 눈앞이다. 초겨울로 접어드는 길목에서 들이치는 바람의 감촉이 며칠 전 그것과는 사뭇 그 느낌 자체가 다르다. 혹시 '웃풍'에 대해서 아시는지. 젊은 세대들은 무슨 바람(?)을 얘기하나 하겠지만 40여년 전 그때 그 시절 제아무리 잘 지은 집이라도 천장이나 벽 사이를 타고 들어오는 찬 기운, '웃풍'은 있었다. 그 기세가 겨울철 방 안, 그릇에 담긴 물이 꽝꽝 얼어버릴 정도라면 상상할 수 있겠는가. 방은 쩔쩔 끓고, 윗 공기는 한없이 냉랭하니 감기 걸리기 딱 좋은 조건을 만들어 준 것이 바로 '웃풍'이었다. 변변한 단열재 하나 없던 시절, 어찌 보면 우리들 삶의 일부가 아니었을까 생각된다. 그래서 “웃풍은 심하지 않나요?”는 새롭게 살 집을 찾을 때 반드시 해야 할 중요한 질문이었다. 그럼 꼭 이런 답이 돌아왔다. “요즘 웃풍 없는 집이 어디 있어요. 여긴 그나마 괜찮아요.” 그래도 살 집이 있다는 건 행복한 일이었다. 그렇지 못한 이가 많았던 1970년대에는 말이다. 등 붙이고 편히 누울 수 있는 공간을 찾아내는 것이 당시 우리 어머니와 아버지 그리고 할머니와 할아버지 세대가 자식 세대에게 가졌던 책무 같은 것이었다. 집 구하기 녹록지 않던 그 시절, 그들에게 '하꼬방'은 세상에 치이고 삶에 지친 몸을 기댈 수 있는 최후의 보루, 유일한 안식처 같은 곳이었다. 전쟁 통에 고향을 떠난 이들이 일을 찾아 하나둘 도시로 스며들었지만 시민으로 편입되지 못하고 경계인으로 살아야 했던 아픈 흔적들인 것이다. '하꼬방'은 상자 또는 궤짝을 뜻하는 일본어 하꼬(はこ)에 방(房)을 더한 단어로 '판잣집'으로 순화해서 사용해야 하지만 못살고 힘들던 그 때, 나무판자로 얼기설기 세운 그 집들은 하꼬방으로 불리는 게 더 어울렸다. 이제는 거의 찾아 볼 수 없는 하꼬방이 규모가 작은 방송을 이르는 인터넷 방송 용어로 쓰인다고 하니 '격세지감(隔世之感)'이 따로 없다. 사진 ①은 한림성심대의 전신인 춘천간호학교 인근을 담은 1974년 풍경이다. 그런데 '춘천간호학교'라고 쓰인 학교 명판과 함께 교문 기둥은 보이는데 웬일인지 흔적만 있고 있어야 할 교문은 사라져 버린 모습이다. 그 안쪽으로는 벽도 허물어져 있어 영 어수선하다. 학교 밖은 더 어지러워 보인다. 춘천간호학교를 감싸고 있는 또 다른 벽에는 하꼬방들이 주욱 늘어서 있다. 약속이나 한 듯 담벼락과 키를 맞추고 있는 하꼬방촌이다. 학교의 벽은 하꼬방의 든든한 주춧돌이 됐을 게다. 집의 뒤편은 이미 만들어진 탄탄한 벽돌 벽이 서 있고 옆쪽으로는 옆집 나무판자 벽이 떡하니 버티고 있으니, 새로 집을 짓는 이는 천장고 2개 면만 만들어 놓으면 되니 집짓기는 한결 수월했다. 꼬마 집들은 하나같이 함석 슬레이트를 머리에 올려놓고 있는데 바람에 날아갈세라 돌 몇 덩이씩을 더 이고 있다. 벽과 집사이에는 비 새는 것을 막을 요량으로 철제 슬레이트로 보강공사를 해놔 나름 치밀한 건축(?)의 흔적을 볼 수 있다. 한 집만 반칙처럼 하늘 높이 연통을 연결해놨다. 이 중에서는 그래도 가장 형편이 좋은 집인 듯하다. 오전 시간대에 사진을 찍었는지 학교로 가는 아이들이 보이는데 한 손으로 가방을 휘휘 저으며 카메라를 보고 미소를 보낸다. 그 뒤로 출근하는 엄마, 누나 그리고 자전거를 타고 가는 아빠의 뒷모습도 볼 수 있는데 분주하다. 초입에는 '하꼬 왕대포' 집이 자리 잡고 있는데 동네 사람들의 고단한 하루를 책임지는 사랑방 역할을 했다. 그래도 기분을 좀 내고 싶은 이들은 큰 길가로 나가 반듯한 건물에 들어선 '반월정(사진②)'에서, 또 '수록'이라는 술집에서 근사한 술상을 받고 누릴 수 있는 최고의 호사를 즐겼을 것이다. 1980년대에 들어서면서 무허가로 지어진 하꼬방은 도시의 미관을 해친다는 이유에서 점차 그 자취를 감추게 된다. 그리고 그 안에서 삶을 이어간 '꼬방동네 사람들'도 점점 사라져간다. 오석기·김남덕기자 |