우리나라를 대표하는 지도인 '대동여지도(大東輿地圖)', 현대의 지도와 비교해봐도 그 정확함에 놀라게 되는 이 지도가 제작된 배경엔 그동안 축적된 조선의 지도 제작 기술이 있었다. 조선은 이미 1402년(태종 2)에 이미 세계지도 '혼일강리역대국도지도(混一疆理歷代國都之圖)'를 만들었을 정도의 지도 강국이었고, 조선시대 내내 다양한 지도가 제작됐다.

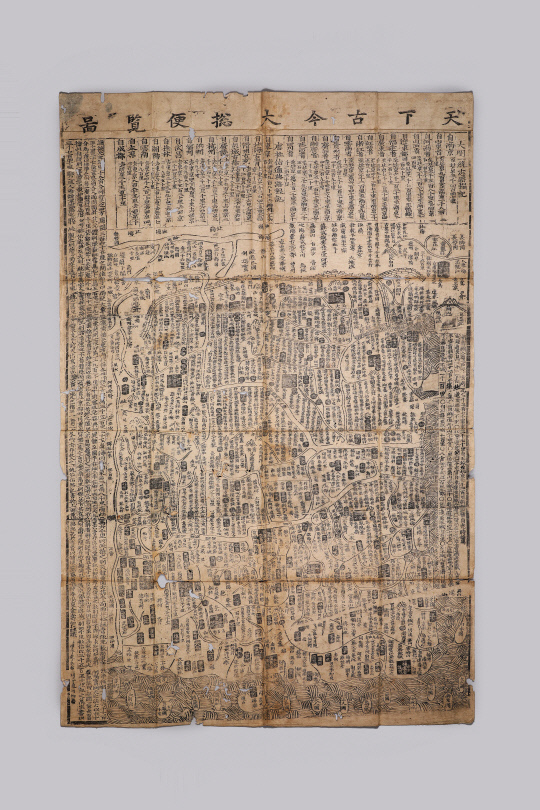

대전시립박물관에 소장돼 있는 17세기 목판본 '천하고금대총편람도(天下古今大摠便覽圖)'는 1666년(숙종 10) 당시 공조정랑이었던 김수홍(1601-1681)이 제작한 것으로, 1684년 다시 찍어냈다는 사실까지 정확히 기록돼 있어 사료적 가치가 높다. 흥미로운 부분은 지도 곳곳이 세월을 낚은 강태공이나 삼국지의 유비와 장비, 두보와 이백과 같은 시인, 황제, 열녀 등 역사인물들의 이름과 중요한 사건들로 빼곡히 채워져 있어 역사지리서의 역할까지 겸하고 있다는 점이다. 조선시대 지도의 쓰임을 엿볼 수 있는 일면이다.

GPS와 스마트폰을 이용해 편리하게 지도를 접할 수 있는 지금 우리가 그 속에서 찾고자 하는 정보는 무엇일까? 나아가 21세기의 지도에 담긴 의미는 무엇인지도 생각해 봄직하다.

송영은 대전시립박물관 학예연구사