지난 8월 29일, 경기도청에 조기가 내걸렸다. 김동연 도지사는 SNS를 통해 “경기도는 매년 이날이 되면 조기를 내건다. 나라를 잃고 치욕의 역사가 시작된 날, 바로 경술국치일이기 때문”이라며 “광복의 벅찬 감동과 기쁨을 되새기는 것만큼이나 슬픈 역사도 외면하지 말아야 한다. 그래서 경기도는 매년 이날을 기억하곤 한다”고 설명했다.

김 지사가 언급한 것처럼 1910년 8월 29일, 일제는 조선의 국권을 침탈했다. 국가의 각종 통치권뿐 아니라 언어를 비롯한 민족 문화도 서서히 말살해가기 시작했다. 학교에서 일본어로 교육하며 어린 시절부터 ‘말’을 앗아가려 하는 상황에 반발해 우리 말, 그리고 그 안에 깃든 얼을 지키기 위한 움직임 역시 뜨거웠다. 때로는 아동을 위한 문학으로 또는 노래로서 매우 강인한 항일의 흔적을 새겨, 아이들이 이 땅의 ‘대한국민’임을 잊지 않고자 했다.

경기 개성 출생 아동 문학가 마해송

어린이잡지에 ‘토끼와 원숭이’ 연재

추석에 토끼 나라 침략한 원숭이들

원숭이 되라며 귀 자르고 검게 염색

조선총독부가 내용 문제 삼아 중단

민족음악가 노영호가 펴낸 ‘근화창가’

역사적 위인 노래하고 항일의지 담아

■ 토끼와 원숭이

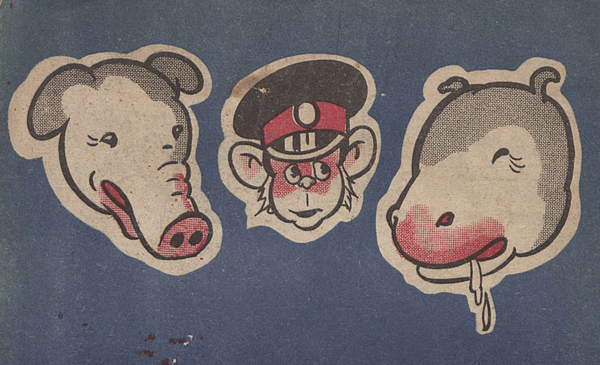

‘아주 멋 옛날, 동쪽에는 원숭이 나라, 서쪽에는 토끼 나라가 있었다. 원숭이 나라의 세 원숭이가 태풍을 만나 토끼 나라에 도착했는데, 토끼 형제들이 원숭이들을 구해줬다. 그러나 원숭이 나라는 한가위를 맞아 추석 놀이를 하던 토끼 나라를 침략해, 토끼들의 집과 학교를 뺏고 ‘원숭이가 세상에 제일 가는 짐승’이라고 가르치며 원숭이가 되라며 토끼 귀를 자르고 흰 털을 검게 염색시킨다’.

경기도 개성 출생의 아동 문학가 마해송은 1931년 ‘토끼와 원숭이’를 한국 최초의 어린이 잡지 ‘어린이’에 연재했다. 위치나 묘사 등을 토대로 보면 원숭이 나라는 일본, 토끼 나라는 한국을 뜻한다. 은혜를 원수로 갚고 문화를 말살하며 황국신민화를 실시한 일제를 빗댄 항일 우화다. 조선총독부가 내용을 문제 삼으며 연재를 중단시켜 ‘어린이’에선 이를 더 이상 볼 수 없었다. 결국 광복의 기쁨을 맞은 이후에야 이야기를 완성할 수밖에 없었다.

일제의 오랜 통치, 문화 말살로 광복 이후에도 대한민국은 민족의식 고취가 큰 과제였다. 독립을 이뤄냈어도 고유의 언어와 문화를 잊으면 오롯이 설 수 없는 만큼 어린이들에게 우리 말과 문화, 민족의식을 새기기 위한 관련 움직임들이 활발했다.

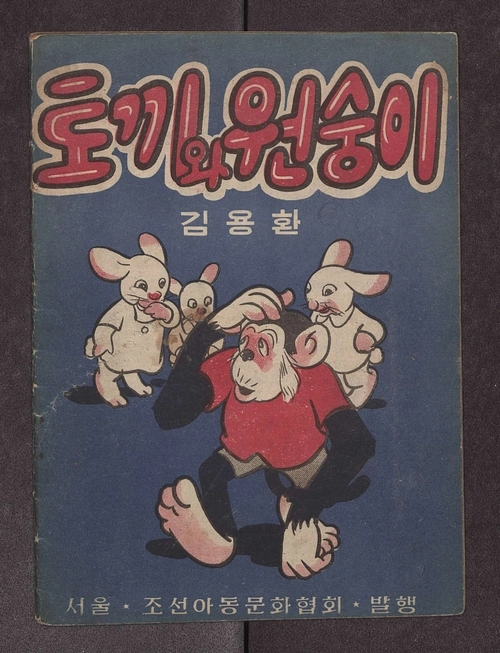

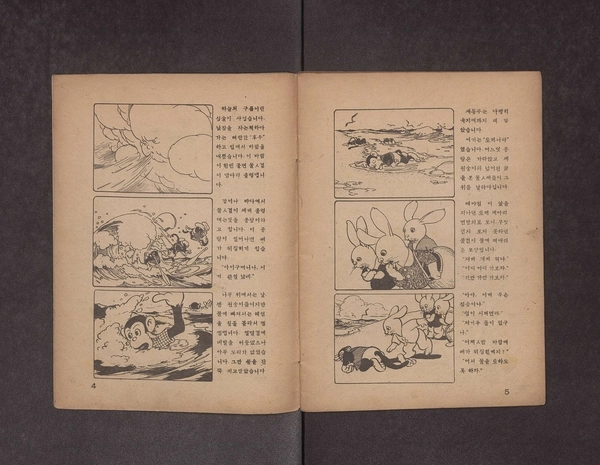

만화 작가 김용환이 1946년 마해송의 ‘토끼와 원숭이’를 만화로 옮긴 것도 그 일환이었다. 광복 이후 어린이 도서 출판을 위해 조직된 ‘조선아동문화협회’는 1946년 2월 잡지 ‘주간 소학생’을 통해 여러 만화를 연재했는데 만화 ‘토끼와 원숭이’도 실렸다. 이후 협회는 ‘토끼와 원숭이’를 비롯해 비슷한 시리즈를 그림얘기책으로 명명한 후 단행본으로 출간했다.

만화이지만 컷 안에 말풍선을 쓰는 대신 한 쪽에 그림 세 컷과 글을 병기한 형태로 구성했다. 마치 애니메이션 필름 북을 보는 듯 정돈된 선으로 캐릭터를 완성해, 당시 ‘만화 작품으서도 가장 시대에 앞서는 작품’이라는 평가를 받고 있다. 만화 단행본으로는 현존하는 가장 오래된 단행본이기도 하다. 부천 한국만화영상진흥원이 지난 2012년 해당 단행본을 경매를 통해 구매해 소장 중이다. 이듬해 김종래 ‘엄마찾아 삼만리’, 김성환 ‘고바우 영감’과 더불어 만화 작품으로선 최초로 국가등록문화재로 등재되기도 했다.

■ 근화창가

‘장하고도 아름답다 무궁화 벌판 / 금수강산 삼천리는 우리 집이요’ (조선의 자랑)

‘나라에 큰일이 이러날때엔 / 반다시 개세한 영웅걸사와 / 절세의 대현을 보내시도다’ (강감찬)

창가(唱歌)는 1894년 갑오개혁 이후 등장한 새로운 시가다. 서양식 악곡에 맞춰 노래로서 부를 수 있도록 만들어졌다. 최남선, 안창호 등 당시 지식인들이 주로 창작해 신문 매체 등에 활발히 발표했고 빠르게 확산됐다. 그러나 일제는 유행을 역이용해, 오히려 조선의 침탈을 합리화하거나 전쟁 참여를 독려하는 창가를 배포했다. 독립에 대한 의지, 민족의식 등을 담은 창가는 금지했다.

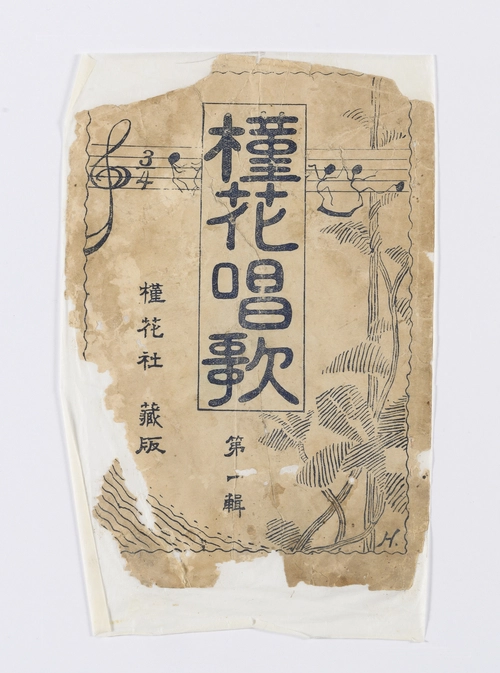

근화창가는 1921년 당시 출판사 ‘근화사’의 대표였던 민족음악가 노영호가 펴낸 창가집이다. 근화(槿花)는 우리 꽃 무궁화를 뜻한다. ‘조선의 자랑’, ‘을지문덕’, ‘강감찬’, ‘어머니의 사랑’, ‘새벽빗’, ‘시조’ 등 7곡이 수록됐다. 우리말 가사와 더불어 오선보, 숫자보가 함께 있다. 마치 애국가를 떠올리게 하는 ‘조선의 자랑’은 물론 을지문덕, 강감찬 등 역사적 위인들을 노래하는 일은 그 자체로 민족의식을 높이고 항일 의지를 되새기게 하기에 충분했다. 그 때문이었을까. 당초 시리즈로 제작하려는 계획이었지만 1939년 12월 조선총독부가 금지 처분을 내리면서 1집 이후로 나오지 못했다.

사라진 줄 알았던 근화창가는 음악 학자 고(故) 노동은 중앙대 교수가 발굴, 소장했다가 그의 사후 유족들이 2019년 평택시에 기증했다. 대일항쟁기 금지됐던 항일·애국 창가 중 세 번째로 실물이 발견된 것이기도 하다. 경기도는 지난 2022년 근화창가를 도 등록문화유산으로 등재했다. 도 등록문화재 중 근대음악유산이 지정된 것은 처음이었다. 나아가 평택시는 이를 국가등록문화유산으로 승격하는 일을 추진하고 있다. 현재 근화창가는 평택 한국근현대음악관이 소장하고 있다. 한국근현대음악관은 때때로 특별전시를 통해 근화창가의 의미를 대중들에게 전하고 있다.

다시 돌아가 ‘토끼와 원숭이’의 결말. 토끼 나라를 지배하던 원숭이들은 뚱쇠(하마) 나라와 센이리 나라도 침공하는데 결국 항복한다. 여기서 뚱쇠 나라는 미국, 센이리 나라는 소련을 의미한다. 원숭이들의 패배 이후 원숭이처럼 꾸며진 토끼들은 두 패로 갈려 한 쪽은 뚱쇠를, 한 쪽은 센이리를 따라야 한다고 목소리를 높인다.

독립의 기쁨을 맞았지만 과연 온전히 한반도에 봄이 왔을지, 80번째 광복의 해인 지금도 많은 이들이 묻는다. 그럼에도 엄혹했던 시기, 고유의 정신과 민족 의식을 잊지 않으려는 노력은 글로, 만화로, 노래로 남아 생생히 전해져 자랑스러운 지역의 역사가 됐다.